Maria Ausilia Di Falco

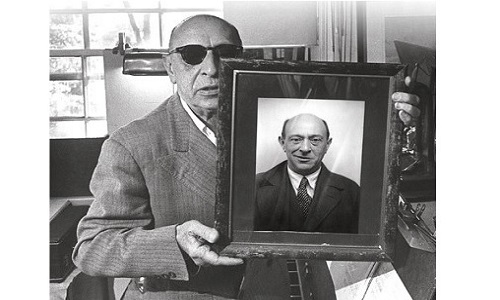

Schönberg e Stravinsky non si incontrarono che una sola volta nella vita.E non parlarono di musica atonale.

Wagner avrebbe detto: “ovviamente non ne parlarono, il discorso sulla musica atonale era ambiguo e complesso, un caos totale.” E probabilmente così appariva all’inizio: un disordine nell’ordine irrinunciabile delle note tradizionali.

Eppure Schönberg non mise in discussione la tonalità. Plasmò un linguaggio musicale nuovo e pose le note in una relazione semplicemente diversa rispetto alle regole a cui il mondo musicale era abituato a metterle. Ma non è una novità che la novità crea frattura. Pure Mozart fu spaventato dall’avvento del maestoso pianoforte che lasciò in castigo il minuto clavicembalo per aprire le porte all’Ottocento. E Beethoven fu quasi crocifisso per aver spalancato la via a una concezione pomposa della musica strumentale. Ciò che oggi chiamiamo in maniera nobile Sinfonia, per orecchie allora troppo classiche era decisamente “troppo”. Troppa musica.

Esattamente come oggi i minimalisti si sentono dire che nelle loro composizioni invece, di musica, di note, ce ne sono assai poche.

Ebbene, in quanti oggi amano il pomposo Inno alla Gioia, gonfio di timbri e carico di intensità? E in quanti restano estasiati dalle scheletriche musiche di Philip Glass che sono tessuti di sfumature emotive?

Si narra che Satie, incompreso dalle folle e in piena crisi creativa, ai primi del Novecento si recò da Debussy e gli fece sentire due pezzi che aveva chiamato Pezzi I e II, per avere un parere del maestro impressionista. Pare che Debussy gli rispose: “carini, Éric, originali, sì, ma la forma forse è il problema. Fossi in te per adeguarmi ai tempi, cambierei forma.” Satie allora tornò a casa, prese una matita e si mise a lavoro: cambiò titolo. Scrisse sugli spartiti: Pezzi a forma di pera.

Ogni ricerca viene accolta con disagio; chi presenta al mondo nuove vie si scontra con la paura dell’ignoto di chi quelle vie, non le conosce. Ancora. Quelli che hanno il compito ingrato di fare da spartiacque, si innalzano sull’orlo del precipizio. Qualcuno cade. Ma cadere non è un fallimento. Il rumore della caduta permane sempre a lungo.

Se tra noi ci fosse un testimone de la prima de La sagra della primavera di Stravinsky, ci racconterebbe di un rumore. Uno scandalo, che arrivò di certo prima della musica.

Era il 29 maggio 1913 e quella sera al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi le Sacre du Printemps era in programma dopo il balletto perfettamente romantico Les Syphilides dell’amatissimo, romanticissimo Chopin. Con enorme fatica del direttore d’orchestra, il balletto arrivò a conclusione tra fischi e proteste scalpitanti da parte del pubblico, composto da nomi d’onore che definirono lo spettacolo un massacro. I perplessi D’Annunzio, Ravel e Prokofiev ne apprezzarono la fattura artistica ma pure il famoso sperimentatore Skrjabin ne rimase esterrefatto.

Eppure quella scandalosa opera restò impressa sulla pelle di ogni spettatore, nessuno escluso, come un’ossessione, come un magnifico incubo, come un’impressione terrificante.

Il pubblico rimase disorientato perché su quel palcoscenico aveva perso ogni riferimento a cui era abituato: innanzitutto mancava un protagonista definito. Era il villaggio intero il protagonista collettivo. L’armonia era folle, portava su un teatro d’opera le più umili tradizioni della musica popolare russa, del chorovod, l’antica danza ballata in cerchio con grossolani battiti di piedi. Gli schemi melodici e formali erano un chiaro segno di rottura con la tradizione, l’atmosfera era selvaggia, primitiva. Come si poteva pensare di ritornare alle origini, quando ci erano voluti secoli di studio per raggiungere la perfezione formale e l’ideale più profondo di “schema musicale!”

Stravinsky era un folle.

Come folle era Schönberg che sovvertì la struttura non solo della tonalità ma anche del tempo. Sfaldò il materiale musicale per rimpastarlo in una successione di dodici suoni e fondò la dodecafonia. Non uno stile, non un nuovo genere. Un metodo. Dove i materiali e la forma potevano essere liberi, e la struttura doveva invece essere rigida, vincolante. Organizzata.

Se dovessi spiegare la musica dodecafonica ai ragazzini, raccontando anche del pittore che c’era in Schönberg, direi che lo spartito dodecafonico altro non è che un disegno che vuole dare un nuovo volto al viso stravolto dell’Europa post seconda guerra mondiale. Ordine. Dodici suoni in fila, mai ripetuti, che creano organizzazione musicale e che suonano stonati, perché stonati ci si sveglia quando una guerra finisce e tutto intorno a te è distrutto e non riconosci il mondo che ti era familiare. Dodici suoni isolati come isolati erano i personaggi delle nuove rappresentazioni di Brecht nel suo teatro. Suoni e personaggi, espressione del nuovo mondo da ricostruire.

La musica è anche questione di abitudine. Un orecchio scioccato di sentire cose mai sentite, se si educa, si piega ai suoni fino ad apprezzarli, a riconoscerli familiari. Si chiama acculturazione musicale. Poi dentro, ognuno ci trova il proprio gusto, ma quello è un altro discorso. All’inizio ciò che crea shock è solo qualcosa di estraneo che riconosceremo come familiare in futuro, quando vi entreremo in confidenza.

E che cosa era Stravinsky se non l’anticipatore dei tempi? Un analizzatore meticoloso della realtà che quasi prevedeva il futuro e che con la materia musica creava, distruggeva, distruggeva, creava, per sentirsi parte della natura: creatrice, distruttrice, distruttrice, creatrice.

La Sagra creò uno stupore senza eguali ma del resto, ogni anno si aspettava con ansia il nuovo Stravinsky che avrebbe fatto parlare di sé. Perché puntualmente presentava qualcosa di diverso dall’anno precedente. Diverso.

Quanti discorsi si potrebbero aprire sulla paura del diverso, che è la perfetta metafora della nostra società: l’albero contro cui sbattiamo la testa ogni santo giorno.

Igor fu un gigante della diversità e la Sagra ha schiaffeggiato i perbenisti delle abitudini; lo scandaloso capolavoro ha mischiato libertà e necessità, vecchiaia e giovinezza, amore e invidia. Ha scambiato nella musica l’est con l’ovest, ha costruito un ponte sui fiumi immobili della politica, ha dato un posto alle parole che non hanno posto nel libro delle conversazioni inutili. Ha creato suoni ellittici, schiacciati e ha interrotto la circolarità delle cose che si tramandano intatte, sempre uguali, ha infranto le regole del ritmo creando poliritmia, ha estasiato gli occhi con la disarticolazione del corpo, ha fatto emozionare per la prima volta chi non voleva stancarsi della grazia finta e immobile dei ballerini classici. Quei danzatori selvaggi, quei gesti privi di grazia hanno descritto la realtà di molti e si sono allontanati dai pochi. Quei suoni scioccanti hanno aperto le porte dell’avanguardia e grazie al suo genio, Igor si è affacciato alla finestra dell’arte come alternativa eterna nel mondo. Senza la Sagra non ci sarebbe stata Pina Bausch e la forza divina del Cosmo che si ricrea e una nuova Primavera, una nuova unione tra Cielo e Terra, Vita e Morte, Presente e Passato, Donna e Uomo nel loro essere più umano, spogliati di qualsiasi artificio del pittoresco.

Inno. Sacrificio. Rapimento. Gioco. Evocazione, Rito. Rottura. Cerchio. La storia musicale è un cerchio infinito che si rompe e si ricostruisce. L’arte non può tramandarsi uguale, all’infinito. Nella semplificazione delle regole che si ripetono, nella tensione subliminale del presente, si nascondono migliaia di sfumature che solo chi ha occhi premonitori può cogliere e far cogliere.

È stupido pensare che la storia della musica proceda lungo un singolo binario nella ferrovia della cultura. Senza il coraggio dell’immaginazione ci saremmo persi un sacco di cose. Stravinsky e Schönberg hanno solo gettato luce sul futuro. Hanno raccolto l’energia cieca dei processi industriali, delle macchine del Futurismo, l’hanno unita all’energia cieca dell’inconscio, alle pulsioni distruttive che sedimentano dentro i singoli esseri umani e l’hanno gettata sugli spartiti. Studiando tramite la musica, la stessa materia che la psicanalisi andava approfondendo in quegli stessi anni sulle menti umane. Sono stati motoristici. Antisoggettivi. E assolutamente avanguardistici.

Ci hanno accompagnato nel percorso? Forse no, non hanno preso il pubblico per mano ma se l’umanità deve fare un salto, deve essere spinta, altrimenti non troverà mai il coraggio di lanciarsi. L’importante è che nel salto qualcuno lasci dei punti di riferimento. E loro l’hanno fatto.

L’introduzione della frase melodica del fagotto ne La Sagra è un richiamo.

Porta subito dentro al nuovo vocabolario del mondo dove pure l’amore, la paura, il dolore e la nostalgia imparano ad esprimersi in maniera diversa. Ma ci sono sempre, mica ce li siamo dimenticati. Solo, la musica non può più essere romantica, qualcosa si è rotto. La musica ha sollevato l’attimo al di sopra del tempo. Ed è diventa intensità, effetto. L’esito semantico uditivo è chiaramente scoppiettante. Senza scoppio non c’è nulla da ricostruire, lo abbiamo capito.

Artisti di tale calibro hanno voluto lo scandalo sì. E ne erano soddisfatti. Nello strapotere ritmico delle nuove partiture, nei valori del movimento, nella fisicità eccessiva del corpo, hanno tolto il modernismo dalla culla della raffinatezza della società perbenista e hanno ridato spontaneità. E questo rumore è l’impulso inarrestabile che ci ha spinto ad andare avanti. Le sovrapposizioni politonali di Stravinsky congiunte con i procedimenti modali e con un libero trattamento delle dissonanze non hanno eliminato il centro tonale, hanno solo creato antagonismo, marcato il senso drammatico, creato episodi di tensione crescente che sono sfociati in zone di rara forza esplosiva e poi di improvvisa quiete.

La quiete dopo la tempesta.

Anche in letteratura è così. La vita è così. E la musica, l’arte sono rappresentazione della vita. C’è posto per tutti, a chi piace e a chi no, ma non c’è posto per chi non si abitua al cambiamento. Cambiamento sia chiaro, nessuno parli di distruzione.

L’obiettivo di Schönberg era la liberazione totale da tutte le forme, non la negazione. La liberazione da tutti i simboli, dal contesto e dalla logica. Dai blocchi della cementosa armonia. Musica espressa, breve, diretta. “Bastano anche solo 12 suoni oppure 2 note per mandare un messaggio,” diceva. E lui 12 suoni usava per esprimersi, chiaro e conciso.

Piccoli pezzi come piccoli singoli aforismi. Come i Sechs Kleine Klavierstcüke, che toccano punti di estrema astrattezza, ma che si condensano in un piccolo romanzo di sospiri. E non esiste niente di più astratto, impercettibile e di estrema forza di questi brani.

Per aumentare la dose di modernità, ho aggiunto un po’ di elettronica sulle note con l’aiuto avanguardistico di un compositore contemporaneo.

Per Schönberg la musica passata non era vecchia, era soprattutto falsa. Lui desiderava una musica più vicina alla natura. E allora prese gli armonici naturali del suono, quelli più puri, vicini alla fondamentale e li disegnò sullo spartito.

Ne aveva abbastanza dell’armonia classica così estranea ai tempi moderni. Dunque tolse alla musica ogni centro tonale, ogni gerarchia proprio perché ogni nota potesse essa stessa diventare un centro funzionale. E per farsi capire, compose Erwartung che è un saggio critico scritto a suoni invece che a parole. Atematico, espressionista, l’atto più rivoluzionario. Per far capire la sua rivoluzione, fece sentire la sua musica. Partendo da quelle note che davano voce alle sue idee.

Poi col Pierrot Lunaire si avvicinò al pubblico. Voleva alleggerire la questione e per farlo aveva bisogno di un atto ironico. E allora fece diventare delle liriche, musicali, di una musica non convenzionale, amara e divertente, storpiata. Musica come specchio del testo delle liriche. Uno specchio in cui il presente che riflette il passato non può che vedersi deformato. Thomas Mann asserirebbe che il musicista fonda la sua stessa creazione artistica sulla parodia. In tal senso Schönberg e Leberkühn (il protagonista del romanzo thomasmanniano) condividono la stessa Weltanschauung, visione del mondo. Quando il materiale musicale invecchia, il Maestro riesce a cogliere il momento esatto in cui diventa inutilizzabile e ne fa parodia di sé stesso. Cosi, ogni melologo del Pierrot rappresenta un episodio di vita a sé. Parodia su parodia, la vita che evolve. E il pianoforte ne è la spina dorsale, un punto fisso nelle sonorità, sui tempi che cambiano.

Nella loro breve vita Schönberg e Stravinsky non s’incontrarono che una sola volta. Da un lato c’era il Pierrot, dall’altro Petruška. Da un lato Erwartung, dall’altro La Sagra. Al centro, il genio della musica da entrambi ereditato.

Sugli scenari delle loro vite svolte a Vienna, San Pietroburgo, Berlino, Parigi, New York, Los Angeles, risuonano come un coro le testimonianze di Debussy, R. Strauss, Diaghilev, Rimiskij-Korsakov, Busoni, Picasso, Rilke, Thomas Mann, Kandinskij … E scandalo o meno, non è solo la musica a essersi propagata nel mondo intero grazie a questi due mostri sacri. Nella loro musica c’era pittura, poesia, letteratura, architettura, meditazione religiosa. Vita. E tutto il pacchetto si è propagato sulle pagine della nostra storia come eco profondo dell’impatto con le nuove realtà sociali.

C’era tutto questo e c’è ancora.

Lunga vita. Lunga vita ai re del cambiamento.